小松市埋蔵文化財センターで鋳造体験してきました。

今回は銅鐸と鏡のどちらかを選べるということで、人生初の銅鐸を作ります。

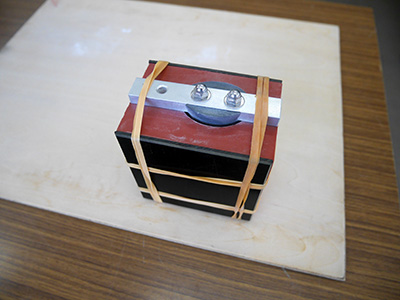

銅鐸は型も大きいです。まわりに均等に金属を流し込むために位置も微調整します。

通常鏡なら1個分のところ、銅鐸は2個使いました。その分重量感も違います。

型を外して取り出しました。おー!すでにカッコいいです。

裾にはみ出た分をのこぎりで直線に切りとる。

最後に上の穴から紐を通して中に舌をぶら下げました。

感動の出来です!舌は少し下に出るようにしました。振ったら良い音がします。

今年の鋳造体験はあと5日。10月18日、11月15日・23日、12月6日・14日の10時と13時半。

各回4名までで興味ある方はまず小松市埋蔵文化財センターに電話で問い合わせてみてください。