訪城時にはスタンプがまだ準備されていなかった玄蕃尾城へ帰りに寄ってきた。

着く頃には辺りは真っ暗になってしまった。車のライトを頼りにスタンプを押す。

いつの間にか駐車場に仮トイレができていた。

訪城時にはスタンプがまだ準備されていなかった玄蕃尾城へ帰りに寄ってきた。

着く頃には辺りは真っ暗になってしまった。車のライトを頼りにスタンプを押す。

いつの間にか駐車場に仮トイレができていた。

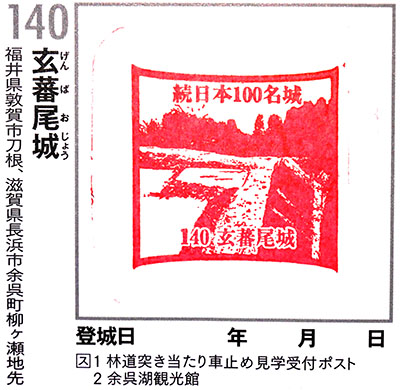

滋賀県米原市にある鎌刃城。続9城目

スタンプは麓の中山道番場宿に設置された

パンフレットボックスの横に置いてあります。24時間いつでも押せます。

ここの鎌刃城への案内が書いてありましたが、城まで40~50分かかるようです。

さらに山道にはヒルが出るとあり、下調べが甘かった。

宿場から見えるこの方向に城跡があるのだろうけど、今回は宿場をまわることにした。

明治天皇番場御小休所

その隣に本陣跡があった。

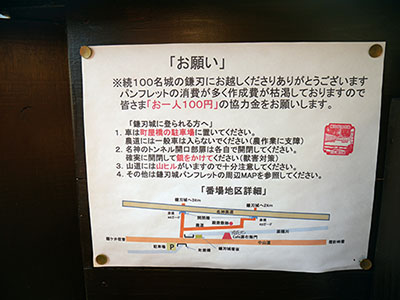

近江八幡市にある八幡山城。続8城目

八幡山ロープウェーに乗る。

約4分で山上駅に到着する。

スタンプはその山上駅にある。スタンプの場所には認定証も

山上駅から八幡山城の郭をめぐるのに30分かからない。

西の丸

西の丸から北の丸へ向かうときは本丸石垣沿いを進む。樹木で隠れた部分も多い石垣だが、この西側部分は見やすい。

北の丸

本丸への階段途中に山門が建つ。両側に大きめの石が積まれている。スタンプはどこかこの辺りか?

本丸には日蓮宗村雲瑞龍寺門跡が建っている。

本丸からの眺めはいい。他に二の丸の展望台に城跡関連の資料が展示されている。

福井県と滋賀県の県境にある玄蕃尾城に行ってきました。

柳ヶ瀬トンネルの直前で左折して上ります。

福井側の登城口に到着。本来はこの駐車場にスタンプがあるはずだったのですが・・・・

まだ冬期ということなのかありませんでした。スタンプは次回

来たので登ります。

途中、行市山砦との分岐に出る。

この後、尾根に出ると一面の雪景色になった。

案内板には、主郭と2つの馬出郭、3つの虎口郭があると書かれている。

南虎口。雪に覆われていると写真に写したときに凸凹がわかりやすい。

主郭

主郭の隅に櫓台がある。

こんな雪でも2人とすれ違った。

やはり寒いので出直したほうが良さそうだ。

彦根市の高宮にあった高宮城。江戸時代には中山道の宿場町高宮宿として栄えた地である。

平地城館で、石碑の建つ高宮小学校(左)や高宮幼稚園(右)の辺りにあったと伝えられている。

高宮小学校の校庭にはかつて井戸があったという。

学校敷地に沿って流れる五社川が城館の堀の名残らしい。

高宮城を納めた高宮氏の菩提寺高宮寺

境内に高宮氏歴代の墓所が残っている。

大津市の京阪浜大津前の大津港駐車場の一角に「大津城跡」の石碑が立っています。

大津城は琵琶湖に面した平地に築造された水城で、関ヶ原合戦の前哨戦、大津城籠城戦でも有名な城です。その時の城主が浅井三姉妹の二女初の嫁いだ京極高次でした。

NHK大河「江 姫たちの戦国」でも描かれていたので、一般の方にも有名になったことでしょう。

浜大津駅までの歩道橋に上ると、琵琶湖を一望できます。海の港とは少し違いますね。

比叡山も見えますよ。もう少し晴れていれば・・・

この歩道橋の下、国道を含めて浜大津駅周辺が大津城の本丸があった場所です。

交差点を電車が行き交います。ちょうど「源氏物語」のラッピング電車が行きました。

後で知ったけど、ここを「けいおん!」のラッピング電車も走っているようです。

10分ほど歩いて大津市のアーケード街へ

日曜午前中にしては人がまばらな商店街です。今はどこの商店街も苦しいのだろうけど、あまりにも・・・

それとも日曜だから人が少なかったのか?

「大津百町館」、奥が明治の商人屋敷となっているところで、今日は時間がなかったので次回に。

入口の大津町の模型はしばらく眺めてきましたよ。

中に「大津百町おもしろ発見地図」(200円)という、現在の道路に、大津城の縄張りと城下町であった大津百町の町名が書かれた地図が売っていました。今はほとんど破壊されて面影の残っていない大津城を感じながら散策することができますよ。

アーケード街にある大津祭曳山展示館

その横(右が大津祭曳山展示館)の空地の奥に、大津城を唯一偲ぶことができる外堀の石垣が残っています。元々は建物があって、ここもやはり見えなかったのかもしれません。

堀の石垣なので、城内の石垣よりは積み方が少し雑かな?

左側は5メートルほど行って右に曲がっています。

右側はずっと続いているように見えますが、2メートル先からは積み方が変わっています。

この石垣の場所は先程のおもしろ発見地図によると、外堀の南東隅近くの内側の石垣ということになりますね。

他に大津城を偲ぶ場所もないですから、もっと見学しやすくしてもらいたいです。それと、この場所どこになるか最初わからなかったんですよ。案内看板もないですし、せめて大津城跡の石碑近くに立ててくれないでしょうか。

今日の目的は、コラボしが21で開催された「講座 近江の姫たち」に参加することでした。

定員200名のところ、130名ほど集まりました。昨年はNHK大河「江 姫たちの戦国」で大変盛り上がった湖北地区ですが、その時流に乗って地元の滋賀県教育委員会もこの歴史遺産を地元に深く浸透させようと、数多く探訪会を行って来ました。今日はその総まとめというところでした。

先着100名にお土産がもらえるとあって、開場30分前に入りましたがその甲斐ありました。各探訪会で配布された資料の数々です。遠方からは足繁く通えませんからね。観音寺城探訪会だけは参加しましたので、これは2冊目になりました。

帰りにはSAで東海道大津宿の名物「走り井餅」を買って来ました。

滋賀県文化財保護課主催の「観音寺城を探検する2011」に参加してきました。

今日はこの観音寺城に上ります。早めに安土入りし、なかなか行けていなかった考古博物館で図録を購入してから集合場所に向います。

集合場所は五個荘の「ぷらざ三方よし」です。ちょっと迷いましたが何とか辿り着きました。

やはり年配の方が多いですね。小さな子供連れの親子もいます。

これまで桑実寺口、石寺口、近江風土記の丘口は通ったことがありましたが、今回の川並口は初めてです。これで観音寺城の4つの登城口を制覇できます。

川並の町並みを通り、結神社の境内から登山道を上ります。

最終列でゆっくりと登り始めたけど、途中子供たちはやはり疲れたようでペースが落ちてきた。

八分ほど上ったところで休憩所があって、そこからの景色が絶景だった。今日はいい天気に恵まれて良かった!

まずは伝布施淡路丸から探検スタートです。

そこから大土塁に向かって、大見付、伝伊庭丸、伝馬場丸と通り、もうひとつの伝伊庭丸まで行きました。

この伝伊庭丸と隣りの伝三井丸は大土塁側に二重になった石垣が残っています。上を歩くだけでは気が付きませんね。

伝三井丸を出て、さらに伝馬淵丸(上から)、伝沢田丸を通り、

本丸に到着です。

さらに伝平井丸を通り、伝池田丸まで行ってここで昼食でした。ここが観音寺城で○○丸と付いた中では一番広い郭でしょうね。

そこから下に下り、巨石が並ぶ女郎岩

ここからは向かいの箕作山が眼下によく見えます。

さらに下りて、伝木村丸へ。ここから池田丸まで戻らなくてはいけなかったのが辛かった。

そして観音正寺で休憩です。

最後に伝目賀田丸に行きました。ここには井戸跡が残っています。石積みのある井戸でよく残ったなーという感じです。

帰り道は下りなので楽でしたが、雨が降って濡れていたら大変な行程でしたよ。そうでなくとも四時間以上の行程、足はガクガクです。

名神多賀SA上り線(名古屋から京都方面)に隣接して、敏満寺城跡があります。

多賀SAのある青龍山一山が敏満寺であったので、サービスエリアとなっている場所もその一部です。

敏満寺は、青龍山を御神体として12~15世紀頃に繁栄した寺院で、当時は比叡山を凌ぐとも言われています。そのため、その勢力は戦国時代にあって無視されることなく、浅井長政や織田信長に幾度も攻められて焼失し、再建されることはありませんでした。

サービスエリアから故宮神社に至る遊歩道沿いの発掘では、坊跡や井戸跡、鍛冶場跡、火葬墓跡が見つかり、

一部土塁と思われる遺構もあります。

10分ほど歩いて、故宮神社に到着しました。

広い境内のようです。

境内に旧敏満寺の古井戸と焼石塚が残っています。

西側から入る大鳥居まで来ました。

大鳥居を入ると急な階段が続いています。要害ですな。

境内の一部に残る石垣は敏満寺のものか、神社のものか判断しづらいですが、立派な寺院だったのでしょう。

社務所の庭園は名勝に指定されているそうですが・・・

なんかどことなく荒れ果てている雰囲気があります。

観音堂の横に

石仏が並んでいます。

拝殿と

その後ろの本堂となります。

拝殿前にあった神社パンフレットをいただいてきました。

境内から見渡す景色はよい眺めです。こちらは安土方面。

そして、彦根方面となります。右端が多賀SA下り線となります。

先月の続いて小谷城に登ってきました。前回は時間がなく、南側の峰を本丸までしか行けませんでしたが・・・

今日は9時に小谷に乗り込んで、まだ一度も登ったことのない北峰から登ることにします。

麓の清水神社鳥居から登ります。

5分ほど登るとお社に出ました。舗装はここまで、この先は山道です。

山城らしい道を進むと、20分ほどでようやく山崎丸に出ました。

土塁や空堀など良好に残っています。写真ではあまりお伝えできないのが残念です。山城の楽しさを知った身には楽しくてしょうがない場所ですね。20分ほど歩きまわっていました。

まだまだ峰の序の口だけど、ここでもかなりの高さで、いい眺めです。

さらに登って20分ほどでしょうか。第2の砦、福寿丸に到着です。先の山崎丸もそうですが、この砦は浅井氏により築城されたものではなく、応援に来た朝倉氏により築城されたものです。ここで今日2組目の2人組とすれ違いました。しかし、その2人組は案内板を少し眺めただけで下の方に降りていきました。

しかし、福寿丸の魅力はこの案内板の奥です。勿体無いことを!

山崎丸以上の深い空堀や高い土塁がめぐっています。ここでも時間を忘れて数十分歩きまわっていました。

山崎丸より高所の福寿丸では、山本山城や賤ヶ岳の奥に、雪がおおった越前の峰々が続いています。

さらに登っていきますが、さすがに疲れてきました。麓から1時間ほど登ったところで、南峰全体が見えてきました。いつもは反対側からこちらを見ているんだよね。

左奥に伊吹山も今日はきれいに見えます。

南北の峰に挟まれた清水道と城下が見えてきました。その先に虎御前山が見えます。この景色は南峰からは臨めませんね。

大嶽城がどこからか区別が付かなかったですが、最初の大きな郭の入口の内側には石積みがまばらですが残っていました。

登山道を外れて大きな竪堀や帯郭を見に行きました。春先は草が枯れてて縄張りが見やすいですが、枯れ葉が積もっていて斜面はとても厳しかった。

そうこうしながらも2時間ほどで山頂の大嶽城に到着しました。ここまですれ違ったのは5人。ここもまだ・・・・

と思ったら、大勢のご年配に一の郭は占拠されていました。今日、地元の歩こう会があったようです。

一の郭のまわりは先の砦とは違い土塁や空堀も規模が大きく、山城の醍醐味を感じることができます。

大嶽城のまわりは木々で覆われていて景色はよくないですが、北側の郭から丁野方面を望むことができました。眼下に丁野山、山本山城、竹生島が見えます。

やはり高いなー!

一仕切楽しみましたが、予定時間を大幅に超過してしまいました。南峰を下ります。下る途中、さらに多くのご年配とすれ違いました。みなさん元気だな。

途中、岩尾という場所に出ました。

ちょうど良い眺望所となっていて、南には伊吹山。

眼下には小谷城の南峰を見下ろすことができます。この景色は疲れが癒えますね。

大嶽城、月所丸、清水道、六坊の交差点まで降りてきました。ここから月所丸に進みます。途中狭い道もあり、邪魔になる木が切ってありましたが、足を踏み外せば急な斜面を転げ落ちるような危険な場所も。ご年配には無理ですね。

この砦も朝倉氏の築城のようです。

小さいながら畝状連続竪堀や連続する堀切など見所がたくさんありました。

この先は越前に続くようです。朝倉氏の退却用街道らしいです。

いろいろなタイプの砦や郭があって楽しいですね。

南峰も本丸までの間は前月は見ていないのですが、ゆっくり見ている時間はないのでさっと見てきました。と言いながら、誰も見に行かないような斜面の竪堀を見に降りたりしていたのですが、

ここは山王丸の大石垣です。現在小谷城で最も高い石垣ですが、往時は同規模の石垣がそこかしこにあったのでしょうね。

本丸前の石垣です。ここまで降りてくるとさすがに観光客が大勢来ています。さすがに注目スポットですが、山城なのにご年配を連れて回るのもどうかとは思います。同じことは天地人の坂戸城でも思いましたが。

今日の目的のひとつはこの桜馬場の桜でした。

が・・・一歩遅かった。昨日の風に吹かれたせいか葉桜です。

再び、桜馬場から見る琵琶湖の眺めです。観光客に蹴られて長政の石は違う場所に転がっていました。

さて、今日はここまで何枚かの景色をお見せしましたが、お気に入りはどこでしょうか?

麓に降りてくると、桜が満開です。あと数日持ってくれれば、桜馬場も・・・

いやーこれは言わないことにします。春の小谷、楽しかったです。

多賀町立博物館で開催された「多賀17城発見報告」勉強会に参加してきました。

会場となったあけぼのパーク多賀には町立博物館のほかに、図書館と埋蔵文化財センターが入っています。

多賀町は日本で最も完全に近い「アケボノゾウ」の化石が出土したところで、見つかった1993年当時は大さわぎしたようですが、自分はまだ高校生になったばかりで全く知りませんでした。

昼休みに博物館に入ってみましたが、歴史は多賀大社が中心で、展示も少なく研究が進んでいない様子でした。

勉強会は多賀観光ボランティアの田畑氏の主催で、滋賀民俗学会理事の長谷川氏の講演という形式でしたが、地元の方が意外に少なく、地元の方の関心は多賀大社にあるようですね。

20名弱の参加者はこれでも主催者の想定以上であったようですが、せっかくのふるさと学習の機会ですので、やはり地元の方の関心がもっと欲しいです。

レジュメは手作りで2冊分。既知でない城跡らしきものが一つの町内に17も発見された経緯や発見の方法など、とても楽しくためになるひとときでした。

国道306号からあけぼのパークに向かう「北多賀」交差点から見える山並みですが、ここだけで、赤丸の各山頂部に城跡があるんですよ。スゴイ!

10時からの開始前に、近くの多賀大社に参拝しました。

全国に末社も数多くのもつ社にしては境内は思いのほかコンパクトです。

多賀大社と言えば、しゃもじ?なのかな。

参拝者は少なかったですが、初孫の安産祝?と思しき家族連れがいて微笑ましい光景でした。

境内には秀吉ゆかりの庭と書院があるということで見学してきました。庭は座視鑑賞式で、池には水が引かれていました。今の季節は木が枯れていてイマイチか?

しかし、書院の襖は金箔画ですばらしかったです。見学者は自分ひとりだったのでゆっくりと鑑賞しました。

虎御前山見学会の後、小谷城へやってきました。

まずは麓、清水谷にある小谷城戦国歴史資料館へ。外はNHK大河効果もあってか賑やかになっているが、展示内容は以前と変わらないなー。まあ、ここでパンフレットと一緒に小谷城の縄張図(いつの間にかカラー版になった)がもらえるので、それを持って登城します。

入口は資料館横の追手道から入ります。まだ道が少しぬかるんでいる。

しばらく登って、自動車用道路と歩行者用道の分岐まで来ました。午前中にひと山登ってきた疲れもまだとれていないので、道路道を選択します。

比較的緩やかですが、長い道路道を歩いて行くと、途中鳥居のある巨石を発見!

写真で見ると縮尺がよくわからないと思いますが、4メートルほどの大きな岩です。

途中、まだ雪が被る伊吹山が見えました。

江のイベント旗が観光客を迎えています。

ようやく道路の終着です。

ここから京極丸まで25分と書かれていますが、ゆっくり見るとそれ以上にかかります。

まずは看板近くの「金吾丸」へ。ここは朝倉金吾教景が陣を張った場所ということで、その名がつけられています。

本丸へ向かいます。まずは「番所」です。

地元誌「みーな」に掲載された鳥瞰復元図が配置されていました。わかりやすくていいですね。

次の御茶屋へ行く途中、先ほど登った虎御前山が見えます。こうして見ると、手前の柴田勝家陣、木下秀吉陣、佐久間信盛陣と織田信長本陣ぐらいしかこちらから見えそうにないですね。

「御茶屋」に着きました。

ここにも復元図が置かれています。この絵を見ると、この郭の奥に庭園があったようです。

行ってみると、確かに景石らしき石が多数ありますね。

ひとつ上の「馬屋」です。郭内の木が伐採されたため、周囲の土塁もはっきりわかるようになりました。

その横、「馬洗池」です。石垣が残っている大きな池です。

さらにひとつ上の郭、「桜馬場」にきました。木々の葉が落ちて全くないので見通しもよく、広い郭だとよくわかります。

その先端部からの眺めはいいですね。山本山城の奥に琵琶湖と、そこに浮かぶ竹生島が見えます。少しかすんでいるかな。

それにしても、この風景見たことないですか?

しばらくすると、ボランティアガイドに連れられた一団がやってきました。説明を聞いていると、ここがNHK大河のロケ地。

そうです。ここが何度も出てくる市が長政と琵琶湖を眺めた場所なんですよ!

立っていた位置に石が置いてあります。

こちらは「市」

そして「長政」。マジックで書きなぐった感じですが、これもまた記念です。今限りの見学スポット、ガイドさんが来なかったら見逃していましたよ。ラッキーでした。

さて、先を進みます。桜馬場から本丸に至る「黒金門」です。この辺りは特に大きな石が使用されています。

門を入ると「大広間」が広がります。

次の復元図を見つけました。

「本丸」のまわりの石垣が数段残っています。本丸に上ったところで時間切れとなったので、今日はここで引き返します。

とその前に、赤尾屋敷を見に行きます。途中狭い通路や日陰のためか雪がまだ残る道を進みます。

重臣の「赤尾屋敷」にやってきました。

復元図をみると、ここは下にあと2段の郭があるようです。

一番上の郭には浅井長政が最後に自刃した供養塔が立っています。

下りてきて麓の江博覧会会場に来ました。

今日は時間もないので、博覧会は後日にして、みやげものを物色しました。

ぬいぐるみなども買うことはあるのですが、今回はあまりかわいくないのでやめました。そして、買ったのが・・・

水・・・なぜか現代風の三姉妹。時代の流れでもちろん「萌え」イラストですね。「江の雫」と命名された近江の水かと思いきや、高知室戸沖の海洋深層水です。

もうひとつが、三姉妹のマスコット。この二頭身キャラは旗にもかかれていたキャンペーンマスコットなんですが、初だけ白頭巾をかぶった出家後の姿で、特徴的だと言っても、ひとり年寄りなのはかわいそうなのでは・・・

先に資料館で新刊と新ビデオを購入しました。ともに企画は小谷城址保勝会です。ビデオは1枚1000円と少し高いと思いましたが、保存活動に寄付すると思えばささいな金額です。内容もそこそこ本格的で良かったですよ。

虎御前山城見学会に参加してきました。集合場所は虎姫自遊館です。9時に集合するのに6時に出発してきました。

初めて来た館内には虎御前山城に関する展示がされています。

こちらは関係する武将を紹介しています。

こちらは絵図。

そして立体模型です。これはわかりやすい。ずっと虎御前山は小谷山に向かって平行にある山だと思っていましたが、どちらかというと垂直ですね。

解説は丸山竜平先生と長谷川博美さんです。さあ出発です!

虎御前山と小谷山の間を流れる川です。左手に虎御前山、正面に小谷山が見えます。

入口に立てられた看板。虎御前山はハイキングコースになっています。

登り始めてすぐに「多賀貞能陣跡」があります。ちょうど藤棚あたりでしょうか。

自動車道と並行してこの矢合神社への参道が続いています。

道路をはずれて最初に訪れる陣跡は「蜂屋頼隆陣跡」です。

ここからは丹羽陣(キャンプ場)、滝川陣(鉄塔)が遠くに見えます。

「丹羽長秀陣跡」はキャンプ場となっており、看板などもないですが、盛り上がっている場所であることは一目瞭然です。開発されて跡はわかりません。

キャンプ場までは自動車で来ることができます。ここからは徒歩、ハイキングコースです。

鉄塔の横に「滝川一益陣跡」があります。虎御前山は古くから古墳が多く作られた信仰の山で、滝川陣も古墳を利用しています。

さらに進むと「堀秀政陣跡」が見えてきます。

織田信長陣跡が見えてきましたよ。

やはり信長の本陣だけあって、土塁こそ崩れわからないものの、郭のまわりに帯郭が何重にも巡っています。

虎口にあったと思われる門の正面には、横山城が見えます。ここからも虎御前山城と横山城が連携しあっていた様子が想像できます。

郭近くの草や木が刈り込まれたとはいえ、まだ木が多く、小谷城方向が見えないのは残念でした。信長の気分になりたかったのに・・・

しかし、合間から小谷山最高所の大嶽城がかろうじて見えましたよ。

大きく下って先の陣跡に進みます。

「木下秀吉陣跡」です。この郭のまわりにも虎口や帯郭、かざし堀などがあり、見どころ満載です。

木々の隙間からなんとか小谷山が見える。

最前線は「柴田勝家陣跡」です。ここまで来るとまた小谷山は見えなくなってしまいました。

勝家陣も古墳を利用したものですが、古墳は破壊しないように利用されたようです。昔の人もたたりを恐れた?

さて、立体模型にはもうひとり「佐久間信盛陣跡」というのがあったのですが、今は行けるのか?帰ってきてから気がつきました。

思っていたより高くない山城であったので、ハイキングはちょうどいいですね。また行ってみたいと思います。

安土城は現在公開中の映画「火天の城」の影響で大勢の観光客が詰め掛けています。

平成20年度に20年にも及ぶ発掘調査を終えたばかりですが、安土城の全貌はまだまだ謎のままです。

安土城考古博物館から見る方角(南側)が大手となります。

こちらは城下町から見る(西側)安土城です。

意外とこの「安土城址」の石碑は知られていない存在なのかもしれません。日本100名城スタンプラリーの図柄にも採用されているのですが・・・

昨年から入山が有料となり、総見寺に近い西側から登る道からは入山できなくなりました。残念です。

今日は山頂に登ったわけではありませんが、周辺からみる観音寺城を紹介します。

こちらは麓の安土城考古博物館からみた観音寺山(観音寺城)です。観音寺城には考古博物館から登る道が2本、桑実寺から登る道、観音正寺から登る道があります。桑実寺から登る道のみ入山料300円かかります。

こちらは安土城下町のセミナリヨ址に整備されたセミナリヨ史跡公園から見た観音寺城です。

こちらは常浜港舟入跡や木村城跡のある常浜公園から見た観音寺城です。

常浜公園の西端に位置する畑が木村城跡です。

安土町大字常楽寺には、中世から近世にかけて栄えた「常楽寺港」と呼ばれた港がありました。この常楽寺港の入り口付近に「木村」と呼ばれる小字名が残った畑があります。ここが木村城(館)跡の推定地で、佐々木六角氏の家臣であった木村氏の居館とされています。

現在館跡と伝えられる一角は畑地として残されていますが、周辺の水路の大部分が埋め立てられ、現在見られる石垣は後世に構築されたと推定されているので、遺構ではありません。

平成元年の発掘調査で、南北に伸びる溝状の遺構が検出され、館を区画する堀跡の一部と推定されています。伝承部分が多い木村城ですが、その実態は明らかにされていません。